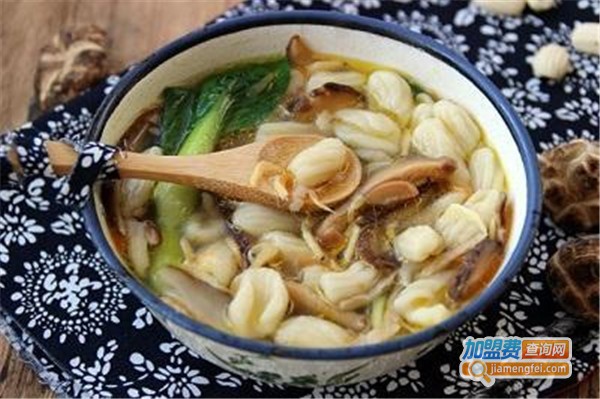

突厥语之中的tutmaq一词本来的意义仅限于“面片”这个概念,而其有一个同义词“qop”,即相当于英文的“noodle”一词,用作泛指面条类制品的通用词汇,而对其形状和制法等,并无任何进一步的特别限定。元代宫廷食谱《饮膳正要》之“聚珍异馔”中便收录了“秃秃麻食”,解释为“手撇面”,制作方法是用“白面六斤 、羊肉一脚子,炒焦肉乞马”,然后“用好肉汤下,炒葱调和匀,下蒜酪、香菜末 。”在14世纪朝鲜书籍《朴通事》里,有“将那白面来,捏些匾食,撇些秃秃么思 ”的字句。在元代《居家必用事类全集》一书中,“庚集”一章,也专门收录了“回回食品”(元代主要指突厥人、波斯人或阿拉伯人等民族),其中也有此食物,“秃秃麻食入水沿面和圆小弹剂,冷水浸,手掌按小薄饼儿,下锅煮熟,捞出过什,煎炒酸肉,任意食之。”史书将秃秃麻食的制法、煮法以及食用方法表述得颇为具体。明代美食学家黄正一在《事物组珠》一书中也有说明:“秃秃麻食是面作小卷饼,煮熟入炒肉汁食。”麻食本义是面条或面片,当代在中国西北地区常常专指一种小卷,或小丁状(也叫懒麻食)的面食。小卷状的面食,在宁夏平川地区的回族中,习惯称为“次面子”或“鱼儿钻沙”。在中原叫"捻面卷",南方叫"猫耳朵"、"空心面"等。元代《居家必用事类全集》在描述其制法时,说道:“如水滑面和圆小弹剂,冷水浸,手掌按作小薄饼儿,下锅煮熟,捞出过汁,煎炒酸肉任意食之”。也就是说,秃秃麻失在当时的突厥人的生活中,是一种常见的饭食。从此描述也可以看出,当时的麻食是手掌按成的小饼状,并不是现在所常见的小卷形。

关注洞见商机,获取更多加盟资讯